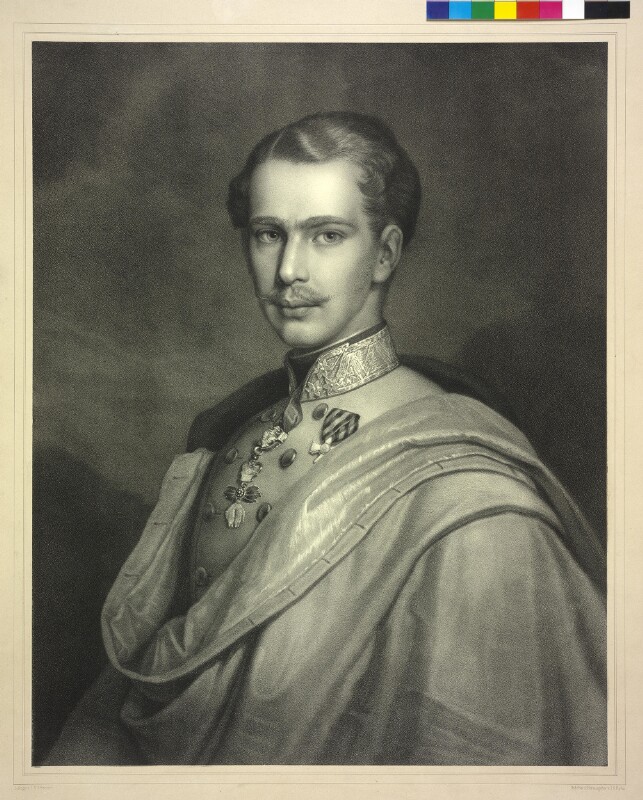

Franz Joseph I. Kaiser von Österreich, König von Ungarn. * Wien-Schönbrunn, 18. 8. 1830; † ebenda, 21. 11. 1916. Als Sohn des Erzh. Franz Karl und der bayerischen Prinzessin Sophie erhielt er von Anfang an im Hinblick auf eine spätere Thronbesteigung eine sehr sorgfältige Erziehung. Neben dem starken Einfluß seiner Mutter und seiner Erzieher, vor allem des späteren Kardinals Rauscher, kam in der Prägung seiner Persönlichkeit die militärische Ausbildung stark zur Geltung. Kurz nach Vollendung des 18. Lebensjahres, am 2. Dezember 1848, auf den Kaiserthron berufen, stand er den in der Staatskrise des Revolutionsjahres andrängenden Problemen völlig unerfahren gegenüber, fand jedoch in Fürst Felix Schwarzenberg einen trefflichen Lehrmeister, der den von bestem Wollen beseelten, in mancher Hinsicht überdurchschnittlich begabten und mit einem starken Pflichtgefühl ausgestatteten jungen Kaiser in die Regierungsgeschäfte einführte. In der altererbten Tradition des „Hauses Österreich“ wurzelnd, sah F. J. in der Erhaltung der Monarchie seine wichtigste Aufgabe, der er bis in sein Greisenalter mit steigender Hingebung diente. Bei wechselnden Methoden blieb er im Grunde stets sich selbst treu und verstand in hohem Maße, sich Zeit und Umständen anzupassen. Als ruhender Pol der inneren Ordnung des Staatswesens, stellte er jene Voraussetzungen her, die trotz allem Nationalitätenhader und allen sozialen Spannungen bis über seinen Tod hinaus der großen Mehrheit ihrer Bewohner die Monarchie als ein sinnvolles Gebilde, zumindest als ein schützendes Dach und einen Rückhalt für die eigene Entfaltung erscheinen ließen. Mit der Unbekümmertheit der Jugend und den Ratschlägen seiner Umgebung (Schwarzenberg, Kübeck, Rauscher, Grünne) folgend, hatte er sich mit großem Selbstvertrauen und in dem Glauben an die gottgewollte Aufgabe seines Hauses zunächst einem absolutistisch-zentralistischen System verschrieben und blieb anfangs wenig volkstümlich (Attentat 1853). Mißerfolge nach außen wie im Inneren, wo Ungarn stets das Hauptproblem bildete, bahnten eine Änderung an. Nach den militärischen Niederlagen von 1859 und 1866 leiteten vorsichtig tastende Versuche, im einzelnen nicht ohne Widersprüche (Oktoberdiplom 1860, Februarpatent 1861, Sistierung der Verfassung 1865, Staatsgrundgesetze 1867) zu einer konstitutionellen Regierungsform über, in die sich der im vorangegangenen Jahrzehnt aufgebaute Verwaltungsapparat mit einer dem Monarchen auch in der Folgezeit treuergebenen korrekten Beamtenschaft unschwer eingliedern ließ. Das ungarische Problem fand in dem Ausgleich von 1867, den der K. mit der ungarischen Staatsnation abschloß, seine Lösung. An dem Dualismus hielt F. J. bis zu seinem Tode unentwegt fest. Nur in militärischen Angelegenheiten blieb er, der sich auf das unbedingte Vertrauen seiner Soldaten stützen konnte, unnachgiebig (Einheit der Armee, deutsche Kommandosprache, Armeebefehl von Chlopy 1903). Hatte durch den Ausgleich und die Form seiner Durchführung in den folgenden Jahrzehnten die Idee der Stephanskrone einen unleugbaren Sieg errungen, so stand der K. ähnlichen Bestrebungen in Zisleithanien (Böhmisches Staatsrecht, Trialismus), die eine Föderalisierung bedeutet hätten, ablehnend gegenüber, seitdem ein Versuch unter dem Min. Hohenwart-Schäffle (1871) gescheitert war. Nur Galizien sicherte sich eine Sonderstellung. Der K. fürchtete für den Bestand der Monarchie, da er einsah, daß eine Staatenverbindung dieser Art mit den Ideen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer drängender wurden, nicht zu regieren, kaum zu erhalten war. Als bester Kenner der Probleme seines Reiches, die ihm in täglicher unermüdlicher Aktenarbeit stets gegenwärtig blieben, beschränkte sich F. J. in den letzten Jahrzehnten seiner Regierung vornehmlich darauf, den Staatsapparat in Gang zu erhalten und Recht und Ordnung sicherzustellen. Reibungen mit dem ganz anders gearteten Thronfolger Franz Ferdinand (s. d.) waren dabei unvermeidlich. Nur bei Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts (1906), das er als ein Mittel zur Ausschaltung der zentrifugalen nationalen Tendenzen ansah, hat F. J. einen entscheidenden Anstoß gegeben. Trotzdem stellte er noch immer den wesentlichsten Faktor für den Zusammenhalt der Monarchie dar. Als der „letzte Monarch der alten Schule“ war er in den letzten Jahrzehnten seines Lebens auch im Ausland hochangesehen. Abgeklärte Erfahrung, ja Resignation, bestimmten in dieser Zeit sein Handeln. Seitdem im Krimkrieg die alte Ordnung Europas von 1815 zerbrochen war, wozu auch Fehler des K. und seiner Ratgeber beigetragen hatten, drängte ein außenpolitisches Problem nach dem andern zur Lösung. Die Kämpfe um die Vorherrschaft in Deutschland und gegen den französ. Imperialismus Napoleons III., um die Stellung Österreichs als italienische Vormacht zu wahren, gingen verloren. Seit 1866 blieb die Monarchie in ihrer Großmachtpolitik auf Südosteuropa verwiesen, wo sie aber auf den Widerstand Rußlands und den Nationalismus der aufstrebenden Balkanvölker stieß, unter denen sich immer mehr die Idee des Panslawismus Geltung verschaffte. Sicherungen, wie sie das Bündnis mit dem Deutschen Reich (1879) und die Erweiterung zum Dreibund (1882) zeitweise darstellten, konnten doch auf die Dauer den latenten Gegensatz zum Osten um so weniger überbrücken, als alle Fragen der Außenpolitik tiefgehende Rückwirkungen im Innern hatten. So hatte Österr.-Ungarn 1878 als europäische Mandatsmacht die Okkupation Bosniens und der Herzegowina durchgeführt; die Annexion dieser Gebiete 1908 brachte einen Landgewinn, löste aber zusammen mit dem gefährlichen Irredentismus an der Südgrenze der Monarchie Spannungen aus, die die Existenz des Staates bedrohten. Bestrebungen, gegen Italien oder Serbien einen Präventivkrieg zu führen, waren immer an der Person des Kaisers gescheitert; erst nach dem Attentat von Sarajevo auf den Thronfolger (28. 6. 1914), entschloß sich F. J. zu einer Kriegserklärung an Serbien, obwohl er von dem Erfolg eines Waffenganges nicht voll überzeugt war. Mitten in einer Phase, die Aussichten für ein günstiges Abschneiden, zumindest für den Weiterbestand der Monarchie zu bieten schien, ist F. J. am 21. November 1916 nach kurzer Krankheit gestorben. Im Leben war er von vielfachem persönlichem Ungemach heimgesucht worden (Erschießung seines Bruders Ferdinand Max, K. von Mexiko 1867, Selbstmord des Kronprinzen Rudolf am 30. 1. 1889, krankhafte Erscheinungen bei seiner Gemahlin Elisabeth aus dem Hause Wittelsbach, mit der er sich am 24. 4. 1854 vermählt hatte und die er durch ein Attentat im Auslande am 10. 9. 1898 verlor). Persönlich anspruchslos, verkörpert F. J. die Würde einer alten Dynastie. Im Grunde amusisch veranlagt, förderte er doch reichlich Kunst und Wissenschaft und wirkte durch seine Initiative auf die Entfaltung seiner Residenz Wien (Stadterweiterung 1857) entscheidend ein. Als reifer Mann suchte er Erholung nur in der Jagd, seit 1885 auch in freundschaftlichem Gedankenaustausch mit der Burgschauspielerin Katharina Schratt (s. d.). Bei allen in seinem Wesen liegenden Begrenzungen hat er die ihm überkommenen fast unlösbaren Aufgaben mit unerschütterlicher Pflichttreue und einer unreflektierten traditionalistischen Religiosität zu meistern gesucht, und einer Geschichtsepoche der Länder und Völker, über die er herrschte, den Namen gegeben.

Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage

Österreichisches Biographisches Lexikon |

© Bildarchiv Austria, ÖNB

© Bildarchiv Austria, ÖNB © Bildarchiv Austria, ÖNB

© Bildarchiv Austria, ÖNB © Bildarchiv Austria, ÖNB

© Bildarchiv Austria, ÖNB